功能主治:单药治疗 本品配合饮食控制和运动,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。 与二甲双胍联用 当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时,可与盐酸二甲双胍联合使用,在饮食和运动基础上改善2 型糖尿病患者的血糖控制。

查看说明书药品对比

| 药品信息 | |||

| 主要成分 |

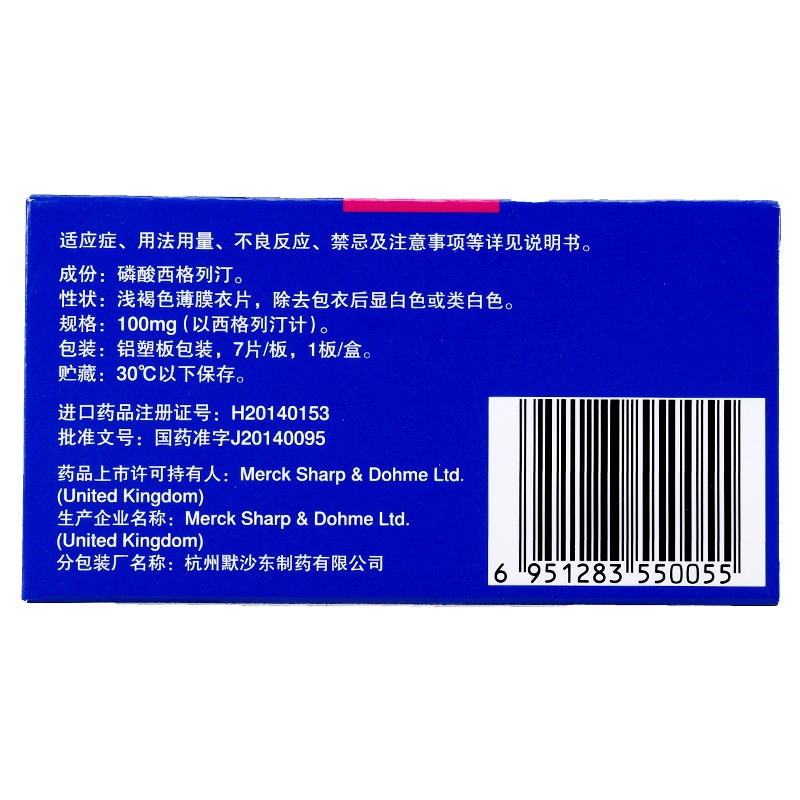

磷酸西格列汀。 |

格列美脲。 |

|

| 生产企业 |

杭州默沙东制药有限公司 |

江苏万邦生化医药集团有限责任公司 |

|

| 批准文号 |

国药准字J20140095 |

国药准字H20010575 |

|

| 说明 | |||

| 作用与功效 |

单药治疗 本品配合饮食控制和运动,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。 与二甲双胍联用 当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时,可与盐酸二甲双胍联合使用,在饮食和运动基础上改善2 型糖尿病患者的血糖控制。 |

用于节食,体育锻炼及减肥均不能满意控制血糖的2型糖尿病。 |

|

| 用法用量 |

本品单药或与二甲双胍联合治疗的推荐剂量为100 mg,每日一次。本品可与或不与食... |

在医生指导下使用本品,并据医生医生处方按时按量服用。服用本品时,不得嚼碎,并以足量的水(约半杯)送服。 |

|

| 副作用 |

详见说明书。 |

格列美脲在下列患者中禁用: 1.已知对格列美脲、其他磺脲类,其他磺胺类或赋形剂中任何成分过敏者禁用。 2.本品不适用于1型糖尿病的治疗,曾有酮症酸中毒病史、糖尿病酮症酸中毒、糖尿病昏迷前期或糖尿病昏迷的病人禁用。 3.对于严重肝功能损害病人和透析病人使用本品,尚无足够经验。严重肾脏损害或肝功损害的病人,应改为胰岛素治疗,这不仅仅只是为了更好地控制血糖。 4.妊娠和哺乳:妊娠期不能服用本品,否则会伤害胎儿。妊娠期病人应换成使用胰岛素。 5.对计划怀孕的病人应建议换用胰岛素治疗。为了防止可能自乳汁吸收伤害婴儿,哺乳妇女不要服用本品需改为胰岛素治疗或停止哺乳。 |

|

| 禁忌 |

孕妇及哺乳期妇女用药:在胚胎器官形成期,大鼠和家兔口服给予西格列汀的剂量分别高达250mg/kg 和125mg/kg 时未产生畸形(按照成人每日推荐剂量100mg 计算,分别达人体暴露量的32 倍和22 倍)。在大鼠口服给予剂量达每日1000mg/kg 时,观察到胚胎肋骨畸形(缺失、发育不全和波状肋骨)的发生率有轻度升高(按照成人每日推荐剂量100mg 计算,大约是人体暴露量的100 倍)。在大鼠口服给予剂量达每日1000mg/kg 时,观察到雄性和雌性后代断奶前平均体重有轻微降低,雄性后代断奶后体重增加 |

|

|

| 成分 |

单药治疗 本品配合饮食控制和运动,用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。 与二甲双胍联用 当单独使用盐酸二甲双胍血糖控制不佳时,可与盐酸二甲双胍联合使用,在饮食和运动基础上改善2 型糖尿病患者的血糖控制。 |

用于节食,体育锻炼及减肥均不能满意控制血糖的2型糖尿病。 |

|

| 药理作用 |

详见说明书。 |

1.低血糖,本品可引起低血糖症,尤其老年体弱患者在治疗初期,不规则进食,饮酒及肝肾功能损害患者,据报道,发生率为2%。2.消化系统症状:恶心呕吐,腹泻、腹痛少见。3.有个别病例报道血清肝脏转氨酶升高。4.皮肤过敏反应,瘙痒、红斑、荨麻疹少见。5.其他:头痛、乏力、头晕少见。 |

|

| 注意事项 |

本品不得用于1 型糖尿病患者或治疗糖尿病酮症酸中毒。 胰腺炎:在上市后经验中,有服用西格列汀的患者出现急性胰腺炎的报告,包括致命和非致命的出血性或坏死性胰腺炎(参见不良反应,上市后经验)。由于这些报告是自发提交的,且报告发生的人群数量不确定,通常不可能可靠地估计其发生频率或确定其与药物暴露的因果关系。患者应被告知急性胰腺炎的特征性症状:持续性的,剧烈的腹痛。有报道提示停用西格列汀后胰腺炎症状消失。如果怀疑出现胰腺炎,则应停止使用西格列汀和其他可疑的药物。 肾功能不全患者用药:本品可通过肾脏排泄。为了使肾功能不全患者的本品血浆浓度与肾功能正常患者相似,在中度和重度肾功能不全患者以及需要血液透析或腹膜透析的终末期肾病患者中,建议减少本品的剂量(参见用法用量,肾功能不全患者)。 超敏反应:本品上市后在患者的治疗过程中发现了以下严重超敏反应。这些反应包括过敏反应、血管性水肿和剥脱性皮肤损害,包括Stevens-Johnson 综合征。由于这些反应来自人数不定的人群自发性报告,因此通常不可能可靠地估计这些反应的发生率或确定这些不良反应与药物暴露之间的因果关系。这些反应发生在使用本品治疗的开始3 |

一、增加心血管事件死亡率的特别警告: 据国外文献资料报导,与单纯饮食治疗或饮食加胰岛素治疗比较,口服降糖药物的应用与心血管事件死亡率增高有关。这个警告基于UGDP(UniversityGroupDiabeiesProgram)的一个长期的预期临床治疗研究,这项研究是用来评价降糖药对预防和延迟2型糖尿病患者血管并发症的作用。有823例患者被随机分配到四个治疗组中一组(Diabetes,19supp2:747-830,1970)。 UGDP报导经饮食加固定剂量甲苯磺丁脲治疗(15g/每天)5~8年的患者,其心血管事件死亡率是单纯饮食治疗患者的约0.5-2倍。由于心血管事件死亡率的升高而中断了甲苯磺丁脲的使用,总死亡率显著升高尚未被观察到。这样就限制了研究整体死亡率增高的机会,尽管这些结果有争议,但UGDP的研究为这个警告提供了足够的依据。应该告诉患者使用格列美脲的潜在危险、益处以及治疗选择模式。尽管这项研究只涉及一个磺酰脲类药物(甲苯磺丁脲),但考虑这类药物化学结构和作用模式十分近似,从安全方面考虑这个警告也适用于这类药物的其他口服降糖药。 二、一般的注意事项: 1.对于2型糖尿病,控制饮食和运动是初始的治疗方法。 2.控制热量、减轻体重和运动对肥胖型糖尿病患者是必要的。适当的饮食控制和运动对控制血糖和改善高血糖症状方面是有效的。除了有规律的体力活动外,心血管危险因素一旦发现应采取措施予以纠正。 3.医生和患者除了考虑饮食和运动疗法外,应考虑应用格列美脲,且不应该把格列美脲视为饮食和运动疗法的替代和避免饮食控制的便利途径。此外,单纯饮食控制和运动疗法降低血糖是暂时的,因此要求短期服用格列美脲。 4.在维持治疗方案中,如果不能有效地降低血糖,格列美脲的单纯治疗应该中断。应根据临床和实验室指标来判断。 5.对于无症状病人采用格列美脲治疗,有效控制2型糖尿病患者的血糖对预防长期糖尿病所致心血管和神经系统并发症方面的作用尚未被确认。然而,控制糖尿病和并发症试验(DCCT)表明糖化血红蛋白和血糖的控制与胰岛素依赖型患者的视网膜病变、神经系统病变和肾病的降低有关。 6.低血糖反应所有的磺酰脲类药物均可导致低血糖反应。选择合适的病人和剂量,正确的用药对避免低血糖反应是重要的。在治疗的最初几周内出现低血糖的危险性可能增加,需要鉴于特别观察。肾功能损害的患者对于格列美脲低血糖效应可能更敏感。推荐起始剂量1mg每天一次,以后适量调整剂量。 导致低血糖的因素包括 *不愿或者无能力合作(多见于老年患者) *营养不良,饮食无规律或未及时进餐 *体力消耗和碳水化合物摄入的不平衡 *饮食改变 *饮用酒精,特别是在未及时进餐的情况下 *肾功能损害 *肝功严重受损 *过量服用本品 *某些影响碳水化台物代谢的内分泌系统出现失代偿性的紊乱或低血糖的反向调节(例如一些甲状腺功能紊乱和垂体前叶或肾上腺皮质功能不全) *与其它某些药物台用(见“药物相互作用”) 病人应该将这些因素和低血糖的发生情况告知医生,以便获得特别观察。如果病人有这些导致低血糖的危险因素存在就应调整本品剂量或整个治疗方案,病人在治疗中患有其它疾病或者改变了生活方式时,也应调整治疗。这些反映机体肾上腺素能反向调节作用的低血糖症状在以下情况时会减弱或缺乏。如:低血糖缓慢发生时(尤其老年病人)以及有自主神经病变或同时服用β-阻滞剂、氯压定、利血平、胍乙啶或其他抗交感神经药物的病人。治疗低血糖的方法几乎总是立即摄入碳水化合物而获迅速控制(葡萄糖或蔗糖,如糖块、含糖的果汁或加糖的茶)为此,病人应该随身携带至少20克葡萄糖。可以请求其他人的帮助,以避免发生意外。人工甜味剂对治疗低血糖无效。从其他的磺脲类药物获知,尽管开始能成功地控制低血糖,但低血糖仍会再次出现所以仍需对病人密切观察。严重的低血糖需要紧急治疗及医生的随访某些情况下.病人需要住院治疗。若由不同的医生治疗(如住院、出现意外事故、在度假时生病),病人应告知医生其糖尿病状况及以往治疗情况。在一些特殊的紧急情况下(如创伤、手术、发热感染),血糖的控制恶化,此时需要临时改用胰岛素治疗。由于低血糖或高血糖的发生可能导致警觉性和反应性下降,特别是在更改治疗方法的前后或没有按时服用本品的时候很可能会影响驾车或操纵机器。 7.血糖的失控,当一个生活有规律的糖尿病患者处于应激状态,如发热、创伤、感染、外科手术时,可发生血糖失控。这时有必要在使用格列美脲的同时加用胰岛素,甚至单纯用胰岛素治疗。任何口服降糖药物.包括格列美脲的患者经过一段时间的治疗,血糖降到要求水平后,其有效性会降低,这可能是糖尿病在进一步加重或者是对药物反应性降低。这种现象称为继发性失效,以区分初次给药的原发性失效。此时可以实施格列美脲和胰岛素的联合应用。二者的联合应用增加了低血糖发生的机会。 8.患者须知:应让患者了解格列美脲的潜在危险,益处以及治疗选择方式。也应告诉患者坚持饮食、运动疗法和按时测血糖的重要性。应向患者及家属解释低血糖的危险,它的症状和治疗方法,也应解释原发性和继发性失效的可能。 9.实验室的检查:应定期监测空腹血糖以判断疗效通常每3~6个月监测糖化血红蛋白来更地评价长期血糖控制。 10.尚无格列美脲对儿童患者的安全性和有效性的研究,故不推荐儿童应用格列美脲。 11.老年人,虚弱和营养不良的患者或肝肾功能不全的患者初始剂量、剂量上调和维持量应慎重以避免低血糖反应。 12.接受其他口服降糖药物的患者:当患者使用的其他磺酰脲类药物需改为格列美脲时,无须过渡期。当从原较长半衰期的磺脲类药物(如氯磺丙脲)转为格列美脲时,因药物有潜在的交叉效应,须在1~2周内严密观察患者的低血糖现象。 |

|